テレビ用電波の詳細と工事のポイントCONSTRUCTION

テレビ用電波の特徴と特殊性について

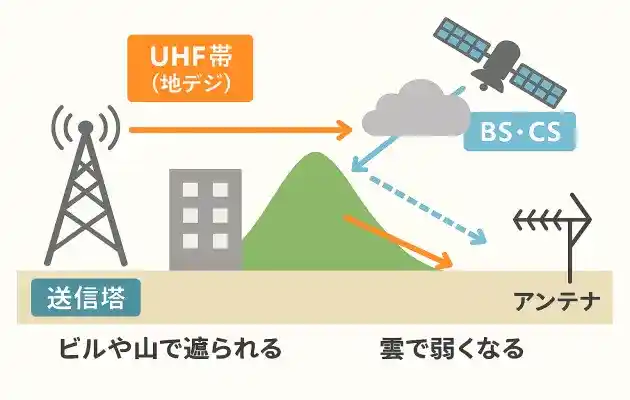

テレビ放送に使われる電波には、 地上波(地デジ)と 衛星放送(BS/CS)の2種類があり、それぞれ異なる周波数帯と伝播特性を持っています。

✅ 地デジは UHF帯の直進性が強い電波で、建物や山などの障害物に影響を受けやすく、地域や地形によって受信環境が大きく変わります。

✅ BS/CSは 高周波の衛星電波で広範囲に届きますが、雨や雲などの気象条件に左右されやすいという特徴があります。

沖縄県のように地形が複雑で、基地や高層建物が点在する地域では、電波の反射や干渉、遮蔽(しゃへい)による受信障害が起こることもあります。こうした課題に対応するため、 総務省は中継局の設置を進め、地域ごとの電波環境改善に取り組んでいます。😊🎶

このページでは、テレビ電波の基本的な仕組みから、地デジ・BS/CSの違い、沖縄県における地域差、電波障害の原因と対策までをわかりやすく解説します。アンテナ工事を検討されている方や、受信環境にお悩みの方にとって、実用的な情報をお届けします。

電波の発生と伝播(でんぱ)の仕組み

テレビ放送で使われる電波は、電場と磁場が交互に変化する 「電磁波」と呼ばれる波です。地上波(UHF帯)は 約470~710MHz、BS/CS(衛星放送)は 約11GHz前後の周波数帯を使用します。送信塔では高周波発振回路とパワーアンプで信号を生成し、送信塔アンテナから空間へ放射します。

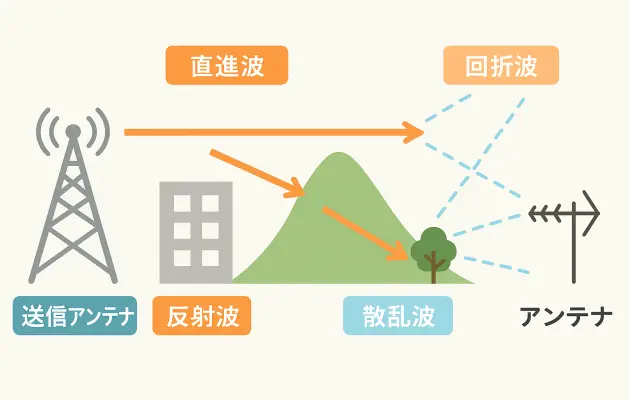

電波は主に次の4つの経路で受信点へ到達します。

- 直進波:送信アンテナから最短距離で飛んでくる主経路。

- 反射波:建物や地面で反射し、複数経路で届く マルチパス現象の原因。

- 回折波:山や建築物のエッジを回り込んで進む波。

- 散乱波:木々や小規模な凹凸で散乱し、信号レベルを低下させる要因。

さらに、伝播距離や周波数が増すほど**自由空間減衰**(距離減衰)が大きくなり、BS/CSでは特に雨や雲による🌦️ 「レインフェード現象」による減衰が顕著です。沖縄のような亜熱帯地域では、通過雲や降雨の影響を考慮した設置が求められます。⚠️

地デジ電波とBS/CS電波の違い

テレビ放送には、大きく分けて 「地デジ(地上波)」と 「BS/CS(衛星放送)」の二種類があります。各電波は周波数帯・伝わり方・必要な受信機器が異なるため、設置場所やアンテナの選定にも違いが生じます。

地上波(UHF帯)は 470~710MHz前後の周波数を使い、比較的 直進性が高いのが特徴です。建物や山などの障害物に弱く、影や死角が生じやすい傾向にあるため、⚠️ 遮蔽物の少ない開けた方角へ向けてアンテナを設置する必要があります。

一方、BS/CS(衛星放送)は 10GHz前後の非常に高い周波数帯を用います。地上波に比べると電波の到達範囲は広いものの、大気中の🌦️ 雨や雲の影響を受けやすく、雨天時に受信感度が落ちる 「レインフェード現象」が起きる場合があります。⚠️衛星アンテナ(パラボラ)は精度よく衛星の方向へ向けることが重要です。

受信機器の違いとしては、地デジ用アンテナは UHF帯専用の八木式や平面式が一般的です。BS/CS用は パラボラアンテナと専用の LNB(低雑音ブロックダウンコンバーター)が必要になります。

沖縄県における電波の届き方

沖縄県は大小160以上の島々からなり、山地・平地・海岸線が複雑に入り組む地形が特徴です。このため、電波の到達距離や受信品質には 地域ごとの差が生じやすく、特に離島や山間部、都市部では地デジ電波の陰りやBS/CSの レインフェードが起こりやすくなります。

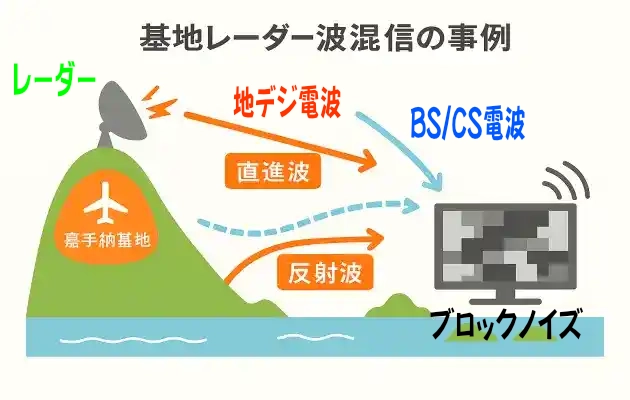

基地周辺では航空機の航行機器や軍用通信設備から発生する 強電界やノイズがテレビ電波の受信に悪影響を及ぼすことがあります。例えば 嘉手納基地周辺では地上波アンテナに 基地レーダー波が混信し、映像のブロックノイズやチャンネル飛びが発生する事例が報告されています。🚀✨

こうした電波障害を緩和するため、総務省は沖縄本島や離島に 中継局を設置しています。 識名山中継局(那覇市)や 伊計島中継局、 宮古島・石垣島中継局などが代表例で、受信不良の解消とサービスエリア拡大により、離島や山間部でのテレビ視聴環境が大きく改善されました。📺🌈

沖縄県における電波の届き方と地域差 — 詳細分析 —

沖縄県は多島海と起伏に富んだ地形が入り組み、地域ごとに電波到達特性が大きく変化します。ここでは本島北部・中部・南部、さらに離島エリアに分けて詳細に分析し、具体的な改善事例を紹介します。✨💡️

- 本島北部(やんばる地域)

- 山岳地帯が多く、地デジは 回折・散乱で減衰しやすい

- BS/CSは高仰角の衛星信号を捉えやすいものの、雨雲の通過で レインフェードが頻発

- 本島中部(北谷〜沖縄市付近)

- 平坦地に市街地が広がり、 多重反射(マルチパス)による映像歪みのリスク

- 嘉手納基地周辺では レーダー混信でUHF帯にノイズが入りやすい

- 本島南部(那覇市〜南風原町)

- 那覇市の高台エリアは 地デジ直進波が確保しやすく、屋根上設置で安定受信可能

- 海沿い低地は地デジ死角とBS/CS雨害が重なるため、機器選定と角度調整が重要

- 離島(宮古島・石垣島・慶良間諸島など)🏝️

- 本島から遠く離れ、 独自中継局頼みのエリアが多数

- 台風シーズンの雨対策として 高利得アンテナ+耐候性LNBの組み合わせが定番

電波障害とその対策

テレビ受信で起こる電波障害は、映像の乱れや音切れといった不便をもたらします。ここでは、まず受信不良の原因を明らかにし、適切に診断する方法を解説。そのうえでアンテナの選び方・設置位置の工夫、さらにブースターやフィルターを活用した改善策をご紹介します。✨💡

受信不良の原因と診断方法

- ケーブルやコネクタの 劣化・断線

- アンテナの 向きずれや傾斜不足

- 周辺建物や植生による 電波遮蔽・マルチパス干渉

- 近隣機器(無線機器、基地のレーダーなど)からの 混信

診断手順

- テレビやチューナーの 受信レベル表示をチェック

- 信号強度測定器(レベルメーター)でケーブル中間を測定

- アンテナ直下での再測定を実施し、 ケーブルかアンテナかを切り分け

- 障害箇所の特定後、障害物の有無や隣接機器の稼働状況を確認

アンテナの種類と設置位置の工夫

- 八木式アンテナ:狭帯域で 指向性が強く、開けた場所向き

- ワイドバンド型アンテナ:UHF全チャンネルをカバーし、設置調整が容易

- フラットパネルアンテナ:壁面設置向き、小スペース対応

設置ポイント

- 屋根の棟越しに位置させることで 死角減少

- ポールやマストを用いて 地上高を確保

- 近接する建物や木の影を避ける 角度調整

ブースターやフィルターの活用

ブースター(プリアンプ・分配用増幅器)

- ケーブル長による減衰を補償し、全端子で 均一な信号強度を維持

- 電源内蔵型を選ぶと屋根上の別途電源配線が不要

フィルター(帯域通過・ノッチフィルター)

- 不要帯域のノイズや混信を除去

- 特定局の 過強電波を抑えることで、他チャンネルへの影響を軽減

設置ポイント

- ブースターは アンテナ直下に配置し、ノイズ引き込みを防止

- フィルターは混信源に近い位置で使用

総務省中継局設置の最新動向

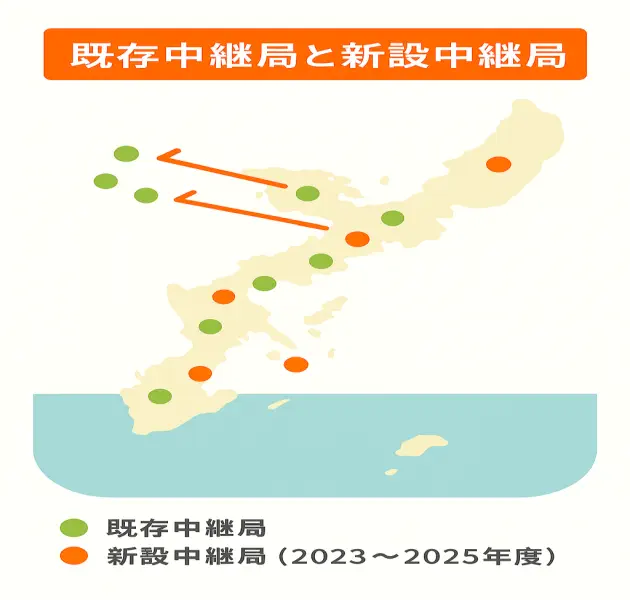

全国的に 「情報格差解消」を目的として、総務省は離島・山間部向けの中継局整備を加速しています。沖縄県では2023年~2025年度にかけて、以下のような新設・更新が進行中です。🌈✨

- 2023年度:石垣島伊原間地区に マイクロ中継局を新設

- 2024年度:宮古島西里地区の既存中継局を 高出力化、駆動アンテナを更新

- 2025年度予定:久米島・慶良間諸島の離島8か所に 小型自立電源型中継局を整備🏝️

これらの設備更新により、受信エリアは従来の半径5km圏から 7km圏へ拡大。特に地デジUHF帯の直進波が届きにくかった山間部や湾奥地域での 映像安定性が大幅に向上しています。

加えて、総務省は地域の電波利用効率を高めるため、 共有型中継局の導入を推進。複数の放送事業者が同一施設を使うことで運用コストを抑え、設置候補地を増やしやすくしています。😊

詳しい放送エリアの目安は、 A-PAB 放送エリアのめやすを参照ください。

よくある質問

- Q:地デジが映らないとき、まず何を確認すればいいですか?

A: テレビの 受信レベル表示で信号強度をチェックし、 アンテナ方向やケーブル接続を確認してください。

- Q:BSとCSの違いを教えてください?

A: BSは民放衛星テレビ(NHK・民放)、 CSは専門チャンネルや有料放送が主体です。使用周波数帯はほぼ同じです。

- Q:離島でも地デジは受信できますか?

A: 総務省の中継局整備によって、多くの離島で受信可能です。ただし局ごとにカバー範囲が異なるため事前にサービスエリアマップを確認してください。

- Q:強風や台風でアンテナがずれた場合の対策を教えてください?

A: 風圧に強いマスト固定金具を使い、取付け角度を再調整。ブースターで信号レベルを再補償すると効果的です。

- Q:電波障害を自分で判断する方法は?

A: レベルチェッカーを借りてアンテナ直下とテレビ端子で信号強度を測定し、差が大きければケーブルまたはブースター側の劣化が疑われます。

アンテナ工事での電磁波(TV電波)の影響の考え方

テレビ用アンテナ工事でお伺いしたときに、 「送電線や電信柱上の変圧器の影響でテレビの映りが悪くなっているのですか?」📺 と、ご質問を受けることがあります。それらから発生する電磁波が、全く影響を与えていないとは言い切れませんが、ほとんどの場合、 AM・FMラジオの電波に対して影響を与えると思われます。

テレビ用の電波とラジオ用の電波では、そもそも 電波の周波数の違いで性質が異なる(波長や電波の反射・回り込みの仕方等)ためにラジオ電波のようには影響はありません。

そのような場所のご自宅にアンテナ工事で伺う事もございますが、映りが悪い問題の原因は 別のところにあります。

テレビ電波受信設備について

ご自宅でのテレビの映りに関する受信設備ですが、次の二つに大きく分けられます。

- 受信した電波をテレビ:レコーダーに送り届ける部分⚠️

- 届いた電波を画面に映し出す部分⚠️

大きな枠組みで考えたとき、送り届ける部分、画面に映し出す部分が共に ノイズ(不要な電気エネルギーである電磁波)の影響を受けずにしっかり動作していないとテレビの映りに影響が出ます。

テレビ塔から送信されているテレビ電波信号を、アンテナでノイズなくキレイに受信して、ブースターやテレビコンセントを通してテレビに電波信号を送ります。

届いた電波信号そのままの状態では、テレビやレコーダーで画面に映し出すことはできません。レコーダー及びテレビのチューナー部分の回路を使い画面に表示していきます。

低い電気信号であるテレビ電波信号を、映像用のデジタル信号にするために、 高周波電圧に高め(増幅)たり、アナログ信号とデジタル信号を交互に変換したり、 圧縮されている信号を解凍したりします。

番組を見たい時には、回路を使い必要な番組のチャンネルだけを取り出します。他の番組のテレビ電波信号やノイズ等も回路を使い ノイズをカットしてキレイに映し出します。

このように、テレビ及びレコーダーに内蔵されている 電子回路には、届いたテレビ電波信号をキレイにテレビに映し出す重要な役割があります。

テレビの映り悪くなった時には、送り届ける部分と画面に表示する部分のどこで、 ノイズ(不要な電気エネルギーである電磁波)が発生しているのかを見極めながら原因を調べていきます。